Опубликовано: 1 сентября 2025 г.

Метки: публикация МГИ, Юнев О.А., Суслин В.В., Белокопытов В.Н., Жук Е.В.

Группа учёных под руководством доктора биологических наук Олега Юнева (Морской гидрофизический институт РАН) завершила многолетнее исследование, результаты которого кардинально изменили понимание сезонности фитопланктона в глубоководной части Чёрного моря. Работа «Temporal variability of phytoplankton biomass and algae blooms in the open Black Sea», опубликованная в международном журнале Progress in Oceanography, анализирует 25-летний период спутниковых наблюдений (1998–2022) и опровергает научные представления, господствовавшие последние десятилетия.

Проблема массового размножения морских водорослей, так называемых «цветений», приобрела глобальные масштабы приблизительно с 1970-х годов. В результате «Зелёной революции» в сельском хозяйстве повсеместно резко возросло использование минеральных удобрений, которые, главным образом, с речным сток стали поступать в моря в огромных количествах. Для Чёрного моря последствия оказались катастрофическими: в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошёл экологический коллапс, который привёл к драматическому падению запасов промысловых рыб хамсы и шпрота, исчезновению донных организмов на обширных участках шельфа и разрушению уникальных морских экосистем.

«В принципе «цветение» водорослей является естественным процессом, известным с древних времён, и это явление не доставляло особых беспокойств человечеству. Но приблизительно с начала 70-х годов прошлого столетия в Чёрное море стало поступать не просто большое, а огромное количество питательных веществ для водорослей — фосфатов и нитратов. Естественно, что это привело к значительному росту частоты и интенсивности «цветений» водорослей, и с этого момента они становятся проблемой для человека», — объясняет руководитель исследования Олег Юнев.

До недавнего времени изучение этого явления в глубоководной части Черного моря было крайне затруднено — корабельные экспедиции редки и не могут охватить всю акваторию, а вероятность случайно зафиксировать кратковременные «цветения» практически равна нулю. Выходом стало использование спутниковых данных, позволяющих мониторить концентрацию хлорофилла-а (зелёного пигмента водорослей, который традиционно считался приемлемым индикатором их биомассы) с высокой пространственно-временной дискретностью. На основе этих данных в последние десятилетия сформировалось устойчивое представление о том, что в глубоководной части Чёрного моря происходят два характерных «цветения»: основное зимне-весеннее в феврале-марте и менее выраженное осеннее в ноябре, которым способствовали поступающие биогенные вещества из глубинных слоев моря вследствие конвективного перемешивания в холодное время года.

Под сомнение корректность такого подхода поставила российско-датская команда учёных. Главной проблемой оказалось то, что концентрация хлорофилла-а не всегда является индикатором реальной биомассы водорослей. Дело в том, что соотношение между массой водорослей и содержанием в них хлорофилла-а сильно меняется в зависимости от сезона, видового состава, освещённости и доступности питательных веществ. Зимой это соотношение в Черном море может быть в 3-6 раз ниже, чем летом.

Чтобы получить истинную картину, исследователи впервые конвертировали многолетние спутниковые данные по хлорофиллу-а в биомассу фитопланктона, используя сезонные коэффициенты пересчёта, полученные из натурных измерений в глубоководной части Черного моря. Дополнительно, впервые в черноморских исследованиях, была применена специальная компьютерная программа, разработанная датским коллегой Якобом Карстенсеном, которая позволяет статистически обоснованно выделять случаи «цветений» из общего массива данных.

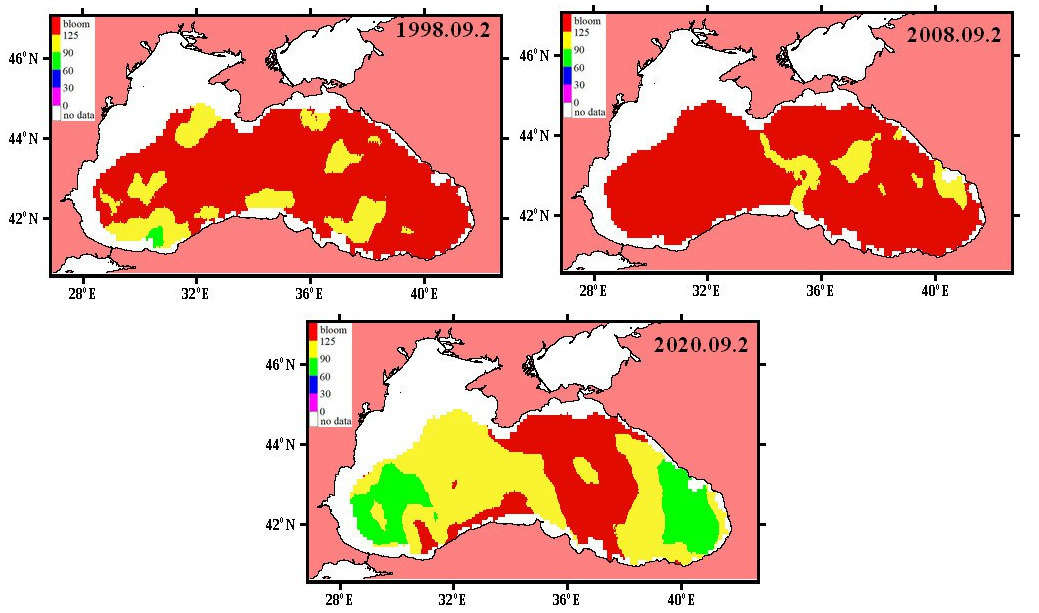

Результаты оказались впечатляющими — вместо зимне-весенних «цветений» в глубоководной части Черного моря учёные обнаружили, что пик биомассы фитопланктона и его «цветения» приходится на сентябрь. В это время биомасса водорослей увеличивается в три раза. «Цветения» регулярно происходят с августа по ноябрь, причем с большей вероятностью в годы со слабой температурной стратификацией водной толщи. Зимне-весенние «цветения», которые считались основными в глубоководной части Черного моря, в действительности не обнаруживаются.

«Из наших результатов следовало, что концентрация хлорофилла-а не является приемлемым индикатором биомассы фитопланктона для глубоководной части Чёрного моря. А это означает, что все результаты работ, в которых ставились задачи изучения «цветения» фитопланктона и которые базировались на спутниковой концентрации хлорофилла-а, являются артефактами», — отмечает Олег Юнев.

Новые данные позволили пересмотреть и механизмы, способствующие «цветениям» в глубоководной части Черного моря. Вместо поступления питательных веществ из глубин во время зимнего конвективного перемешивания, которое в современных условиях потепления ослаблено, «цветениям» способствуют уникальные (среди морского фитопланктона) свойства крупных диатомовых водорослей, доминирующих в глубоководной части Черного моря в летне-осенние месяцы. Эти микроорганизмы способны накапливать нитраты в специальных внутриклеточных вакуолях и совершать многодневные вертикальные миграции через ослабевающий к осени температурный барьер (термоклин), потребляя питательные вещества на глубинах и возвращаясь в освещённый поверхностный слой для своего интенсивного развития («цветения»). Дополнительную роль в интенсивном развитии водорослей в поверхностном слое моря может играть фиксация атмосферного азота симбиотическими цианобактериями, живущими внутри крупных диатомей.

Исследование также показало, как кардинально изменилась экосистема Чёрного моря за последние 60 лет. До начала эвтрофикации в 1970-х годах биомасса фитопланктона в глубоководной части Черного моря была низкой круглый год и «цветения» водорослей в поверхностном слое моря отсутствовали. В период интенсивной фазы антропогенной эвтрофикации 1980-х — начала 1990-х годов, которая совпала с климатическими изменениями в регионе (значительным похолоданием), наблюдались как осенние, так и зимне-весенние «цветения». Последним способствовало усиленное поступление биогенных веществ из глубинных слоёв моря во время интенсификации зимнего конвективного перемешивания вследствие похолодания. В современный, постэвтрофикационный период, когда поступление биогенных веществ в море с берега снизилось, и климат изменился на потепление, сформировался новый режим, а именно, только с осенними «цветениями» и отсутствием зимне-весенних «цветений» водорослей.

«Главным выводом нашего исследования является скорее философский вывод — что всегда надо критически относиться к любым устоявшимся представлениям, они могут быть ошибочными», — резюмирует Олег Юнев.

Практическое значение работы выходит далеко за рамки фундаментальной науки. Результаты критически важны для мониторинга состояния морских экосистем, прогнозирования изменений в условиях продолжающегося потепления климата и правильной интерпретации спутниковых данных. Методология, разработанная российско-датской командой, может быть применена для изучения других морских регионов, где спутниковые наблюдения являются основным источником информации о состоянии фитопланктона.

Следующим этапом исследований станет разработка алгоритмов для прямого определения биомассы фитопланктона по спутниковым данным, минуя промежуточную стадию измерения хлорофилла-а. Это позволит существенно повысить точность экологического мониторинга и лучше понять отклик морских экосистем на глобальные изменения окружающей среды.

В работе также участвовали ведущие российские специалисты: заведующий отделом динамики океанических процессов МГИ РАН Вячеслав Суслин, заведующий отделом океанографии МГИ РАН Владимир Белокопытов, заведующая отделом экологической физиологии водорослей ФИЦ ИнБЮМ Людмила Стельмах и младший научный сотрудник отдела океанографии МГИ РАН Елена Жук.

Исследование является завершением цикла работ, начатого публикацией в журнале Limnology and Oceanography Letters в 2021 году, которая впервые поставила под сомнение традиционные представления о сезонности черноморского фитопланктона.

Работа проводилась в рамках темы государственного задания FNNN-2024-0012 «Анализ, диагноз и оперативный прогноз состояния гидрофизических и гидрохимических полей морских акваторий на основе математического моделирования с использованием данных дистанционных и контактных методов измерений».